新手|惯性导航IMU的芯片成本为何居高不下阻碍民用普及?

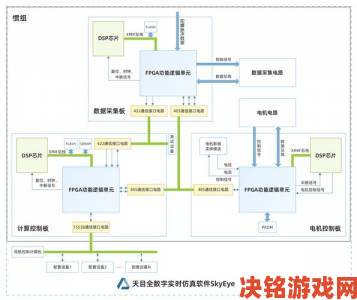

惯性导航系统(IMU)的芯片通常由多个高精度传感器组成,包括加速度计、陀螺仪和磁力计等。这些传感器的制造工艺相对复杂,需要采用先进的微电子技术和材料。例如,MEMS(微电机械系统)技术广泛应用于IMU芯片的生产,这种技术能够将微小的机械元件和电子电路集成在一起。MEMS的制造过程不仅技术要求高,而且对设备及生产环境的要求极为严格,这直接导致了IMU芯片的生产成本上升。

IMU芯片在生产过程中需要经过严格的质量控制和测试,以确保其在各种条件下的稳定性和准确性。这些测试包括温度、湿度和振动等环境因素的影响,制造商必须投入大量的人力和物力来进行这些测试。这种高标准的生产要求使得IMU芯片的生产成本居高不下,进而影响到市场的普及。

IMU芯片的研发周期通常较长,涉及到多轮的设计、实验和验证过程。由于市场需求不断变化,制造商需要不断创新和调整产品以适应新需求,这也增加了研发成本。当研发和生产成本难以降低时,IMU芯片的终端售价自然也会受到影响,最终阻碍了其在民用领域的普及。

二、市场需求与竞争环境

虽然IMU技术在航空、航天、军事等高端领域得到了广泛应用,但在民用市场上,其需求量相对较小。民用市场的用户对价格敏感,很多消费者更倾向于选择价格更为亲民的替代产品。例如,很多智能手机和可穿戴设备中使用的传感器功能相对简单,且价格较低,这使得IMU芯片面临较大的市场竞争压力。

与此随着技术的进步,一些新兴的定位技术如GPS、视觉惯性导航等逐渐成熟,在某些应用场景中,能够部分替代IMU系统的功能。这些替代技术的出现,使得IMU芯片的市场需求进一步分散,导致其生产规模无法实现快速增长,从而限制了成本的降低。

为了在竞争激烈的市场中占据一席之地,IMU芯片制造商需要不断提升产品的性价比和性能。这不仅需要在生产工艺上进行创新,还需要在销售策略上进行调整。只有这样,才能逐渐打开民用市场,降低IMU芯片的市场价格,实现更广泛的应用。

三、技术更新与产业链结构

IMU芯片的技术更新速度非常快,新的算法和传感器技术层出不穷。为了保持竞争力,制造商需要不断投入资金进行技术研发。这种持续的技术投入虽然能够提升产品性能,但也使得企业的成本压力加大。技术更新往往需要时间进行验证和市场推广,这种不确定性也使得企业在定价时更加谨慎,进一步推高了芯片的成本。

产业链的结构也是影响IMU芯片成本的重要因素。目前,IMU芯片的核心材料和关键技术仍然掌握在少数几家大型企业手中,这种集中化的产业结构使得中小企业在技术和成本上面临较大挑战。由于缺乏足够的竞争,导致了价格的高度稳定,难以通过市场机制来实现成本的降低。

全球化贸易环境的不确定性,也使得IMU芯片的生产成本受到影响。原材料的价格波动、进口关税的变化等都可能导致生产成本上升,这种波动性使得制造商在制定价格策略时需要考虑更多风险因素。这种不确定性使得IMU芯片在民用市场的推广面临更大的挑战。

四、应用场景的限制与消费者认知

IMU芯片的应用场景相对有限,主要集中在高端设备和特定领域,如无人机、工业机器人等。这些应用通常需要较高的技术门槛和专业知识,对于普通消费者而言,使用门槛较高。IMU芯片在民用领域的推广受到限制,导致市场需求不足,进而影响了成本的降低。

消费者对IMU技术的认知程度也相对较低。尽管IMU在许多高科技产品中得到了应用,但普通消费者往往对其工作原理、优势和价值认识不足。这种认知的缺失导致消费者在购买时更倾向于选择那些具有明确应用场景和功能的产品,而非高成本的IMU芯片产品,从而进一步制约了其市场接受度。

提升消费者对IMU技术的认知,扩大其应用场景,将有助于推动市场需求的增长。制造商在推广过程中,应注重产品的教育和宣传,帮助消费者理解IMU技术的价值,进而促进其在民用领域的普及。

结尾问题

1. IMU芯片的生产成本主要受哪些因素影响?

2. 在民用市场上,IMU芯片面临哪些竞争?

3. 如何提升消费者对IMU技术的认知,以促进其普及?